- HOME >

- リフォームアールズの建物診断とは?

住まいの耐震診断なら耳にするけれど、「建物診断」となれば馴染みがないかもしれません。

しかし、本格的な建物診断をする、しないでは、リフォーム後の暮らしに大きく影響してきます。

リフォームを失敗させないためにも、建物診断とは何かを理解することからはじめませんか?

診断をするなら耐震性だけで十分、という声を耳にします。

しかし、建物の「健康状態」は、建物をトータルで診断しなくては判断がつかないもの。

耐震性が問題なくても、雨漏りや結露していたり、住まいの快適性や使い勝手が悪かったらどうでしょうか。

やはり、10年、20年先まで快適に住むために、建物すべてを診断することが大切です。

そのうえでどんな補強や改善が必要か、客観的にわかってこそ、本当のリフォームができるのです。

建物診断をする大きなメリットは、住まいの健康状態が具体的な数値としてわかることです。

確かな数値さえあれば、「リフォームがいいのか、建て替えがいいのか」の客観的な判断が判断できます。

またリフォームとなった場合でも、本当に施工すべき箇所が明確にわかり、「業者が言うのなら」という感覚的な判断がさけられます。

やはり大切なリフォームなだけに、確かな根拠に進めることが理想でしょう。

一般のリフォームでよく見られるのが、業者の経験や勘だけで判断されること。

そのまま鵜呑みにしてしまうと、必要なところには施工せず、必要ないところに施工してしまうケースも考えられます。

場合によっては構造に欠陥が生じで、耐震性が落ちてしまうから要注意。だからこそ客観的な建物診断により、的確な補強や改善をすることが大事です。

大きな安心感につながるだけでなく、本当に必要な工事分の予算が立てられることにもなります。

建物診断の専門家・住宅医である一級建築士とスタッフ数名がうかがい、事前調査からはじめます。そのうえで事前調査をもとに詳細調査を実施。1日かけて、入念に調べ上げます。建物の丈夫さや住みよさなど、あらゆる側面を詳細に調査するのが特徴です。

本格的な建物診断をする前に、押さえておきたいのが「住まいの概要」です。建物の概要、これまでの災害にあった経験、リフォーム履歴、敷地及び周辺環境についての確認。そのうえで居住性について詳細に調べます。

動線

動線

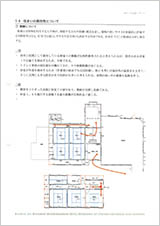

日常生活において人が、どんな方向に、どれくらいの距離で、どう移動するのか。それを分析し、建物の使いやすさを評価します。暮らしやすさや安全性にも直結する大事な項目です。

採光

採光

採光は昼間の明るさを確保するだけでなく、室温にも影響してくる項目。ここでは日中の間、室内にどれだけ光を取り込んでいるのかを調べます。

通風

通風

効果的な通風には、入口と出口の2方向の開口部が必要になります。この点に注目して、通風が十分に行えているかどうかを診断します。

段差・通路幅

段差・通路幅

今は問題なくても加齢により、ちょっとした床の段差などで生活する上で、支障になることがあります。ここでは2000年「住宅性能表示制度基準」をもとに、診断をします。

まず、調査する住まいの気候状況(降水量・気温・湿度・日照時間・風向きと風速)を分析。

そのうえで調査した建物仕様にもとづいて、屋根・天井、外壁、床、開口部(建具)の各部位の断熱性能、換気による熱損失を調査します。

調べたデータと、旧、新、次世代省エネルギー基準と比較。現状の温熱環境と、性能を上げた場合の室温の変化予測をします。

- 環境家計簿の作成

- 毎月の電気やガス、灯油といった燃料使用量から、エネルギーやCO2排出量を計算します。約8000世帯のデータにおける一般的な住まいの消費量をもとに、現在のお住まいがどれくらいエネルギーを使っているかを算出します。

結露は各部位の表面に現れる「表面結露」と、壁や屋根の中で発生する「内部結露」に分けられます。

この調査では、その両方とも調べます。

- 表面結露の調査

- 過去のアメダスデータから地域別に設定した屋外と室内の温度をもとに、各部位の断熱性能から室内表面の温度が露点温度にならないかを判定します。また、特に結露が発生しやすいサッシ廻り、押入れなどを調査し、カビや腐朽などの結露痕跡の有無を確認します。

- 内部結露の調査

- 各部位に使用されている材料の断熱性能を検討するほか、各部位内部に湿気を侵入させないようにする透湿抵抗をあわせて考えます。また、各部位を構成する材料の各面で、それぞれの露点温度を下回らないかで判定します。

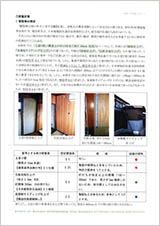

- 腐朽

- 腐朽の発生しやすい箇所を重点的に調査します。雨漏りや水漏れの起こりやすい箇所などを、目視で確認。

床下においては含水率計で測定します。またドライバー等で、腐朽部分を除去しながら、その範囲や度合いを調べます。 - 蟻害(シロアリ)

- ヒアリング調査にはじまり、床下にもぐり、蟻道・蟻土などを探します。床下などでシロアリの活動跡が見つかった場合、その上部にある部屋・屋根裏・小屋裏まで調査。シロアリの活動範囲を明確にします。

- 基礎仕様の確認

基礎形状の確認とともに、金属探知機を用いてコンクリート基礎内の鉄筋などの有無について調査。

- 基礎の不具合状況

床下調査時、外周部調査などに際して、基礎の不具合状況の調査。

- コンクリート強度

シュミットハンマーを用いて、基礎部分におけるコンクリート圧縮強度を調査。

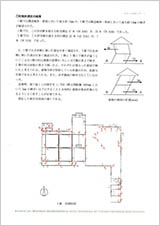

- 耐力壁による簡易耐震診断

地震や風圧によって、建物は水平方向に押す力(水平力)が働きます。耐力壁は、この力に耐える要の一つ。そこで簡易耐震診断として、耐力壁の必要な量、配置バランスを判定します。

- 接合部

- 柱・土台・大引・束まわりの接合部が、しっかりと金具で留められているか。さらに接合方法がしっかりとしているものかについて、調査します。

- 柱の傾き

- 柱が大きく傾いているということは、地盤や基礎、建物自体が傾いている証。また地盤や基礎、建物自体に何らかの不具合があると想定できます。そこでデジタル傾斜計にて、柱の傾きを測定します。

- 常時微動測定

- 建物は人に感じないレベルで、小さな振動をしています。この微動を測定器により計測し、データを分析することで建物の固有振動数を算出します。固有振動数が高ければ建物の剛性が高い(揺れが少ない)、低ければ建物の剛性が低い(揺れが大きい)状態がわかります。

- 地盤調査

- 建物の地盤調査は、スウェーデン式サウンディング試験で行います。この試験でわかることは、「地盤の固さ柔らかさ」「地盤の締り具合」「地盤層の構成」です。

- 建物周辺の不具合

- 基礎に関して、コンクリートなどに亀裂がないか、土台に影響するものがないかなど、目視で調査します。

建物診断した結果は、150ページ以上のレポートとしてお客様にご提出します。

専門用語がたくさん出てきますが、一つひとつ丁寧にわかりやすくご説明します。この分析データをもとに、リフォームしていい建物なのか判断。リフォームが実施可能な場合には、どこを、どのように施工すべきか具体的な話へと進むことができます。